|

X 射线

|

|

伦琴(W.C.Roentgen1845-1923) |

1895年11月8日,伦琴在暗室进行阴极射线管中气体放电的实验时,为了避免紫外线与可见光的影响,特用黑色纸板把阴极射线管抱了起来,但伦琴意外地发现,在一米之外的一个工作台上,一个铂氰化钡荧光屏上竟会发出微弱的荧光。他非常惊奇:因为阴极射线在空气中只能传播几厘米,不可能到达这么远的荧光屏上。他又重复实验,使一系列的放电通过放电管,并将小荧光屏不断挪动,结果都是一样。伦琴寻思:唯一的可能,就是放电管发出了一种新的射线。由于它的本质不清楚,伦琴为这种未知的射线起名为

“X 射线”。

X 射线的发现,为诸多科学领域提供了一种行之有效的研究和探测手段,对许多应用学科都有重大意义。

1901年,伦琴因此而成为第一个获得诺贝尔物理学奖的科学家。 |

|

|

X 射线的产生

|

|

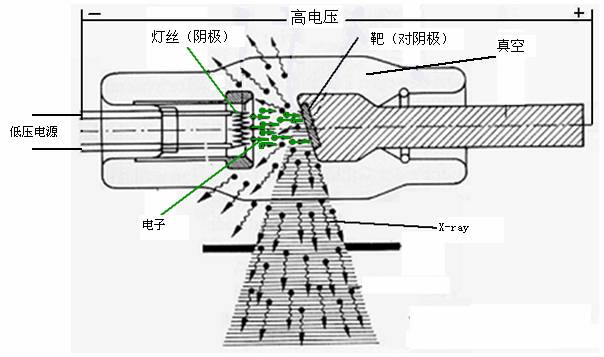

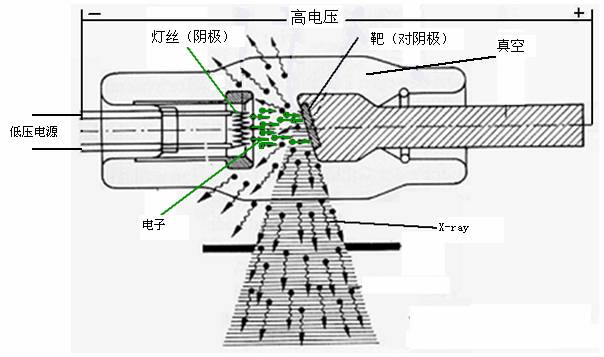

X 射线管实际上是一只真空二极管,

它有两个电极:作为阴极的用于发射电子的灯丝(钨丝)和作为阳极的用于接受电子轰击的靶(对阴极)。 X 射线管供电部分至少包含有一个使灯丝加热的低压电源和一个给两极施加高电压的高压

(几万伏)发生器。由于总是受到高能量电子的轰击,阳极还需要强制冷却。 |

|

|

X 射线谱

|

|

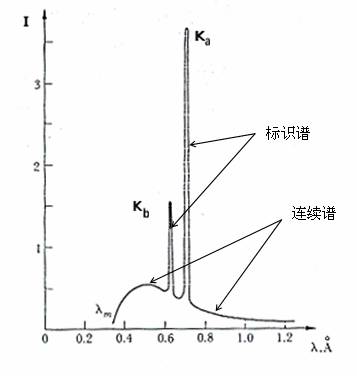

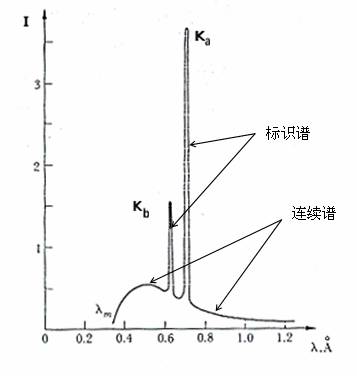

对 X 射线中电磁波波长的分析可以得到 X 射线谱。它是 X

射线的相对强度按波长分布图(左图)。

例如从 X 射线管发出的 X 射线经晶体衍射后,其中波长不同的成分就被分开,在用电离室(或相片)分别记录其强度,就得到 X

射线谱(利用晶体衍射的布喇格公式测定波长;按照记录底片上的黑度测定强度)。 实验结果表明

X 射线谱是两部分构成的:

一部分是波长连续变化的,从某一短波限(λmin

,由 X

射线管的电压决定)开始,一直伸展到长波方面,它是高速电子在靶中受到阻挡时所发出的辐射(轫至辐射)。

另一部分是具有分立波长的线状谱(连续谱的“山丘”上出现的一些“尖塔”),它是靶物质原子的内层电子状态转变时所发出的辐射,因为它反映靶材料的特性,每种元素发出其特有的一组谱线,所以也称为“标识 X 射线谱”(简称标识谱、也称特征谱)。一般情况下,标识往往重叠在连续谱上。 |

|

理论分析

|

连续谱起源于轫致辐射 |

当高速电子到达阳极后与阳极中的原子相撞,速度慢慢降低,也就是说,电子有了加速度。我们知道,加速运动的带电粒子必然要辐射电磁波,这种辐射称为韧致辐射。电子损失的动能作为 X

射线光子的能量而出现。由于大量电子与靶碰撞过程中有各种加速度值,因此韧致辐射的 X

射线具有连续谱的特征,而且连续谱的形状与阳极的材料无关。

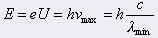

关于 λmin ,如果电子损失其全部动能而发射单个 X

射线光子,则此时光子有最高频率或最短波长即截止波长。这种极限情况是电子把从电场中获得的全部能量都转变成了辐射能:

可以得出

由连续谱产生的原因可知所有的连续谱都有截止波长,与靶材料无关仅取决于入射电子的能量。

此式也可用来测定

h 。

λmin 的存在是能量子假说正确性的又一例证。 |

标识谱的产生机制 |

|

观看演示 |

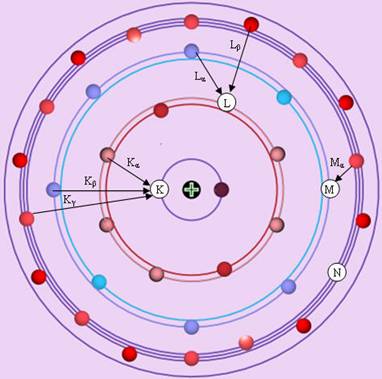

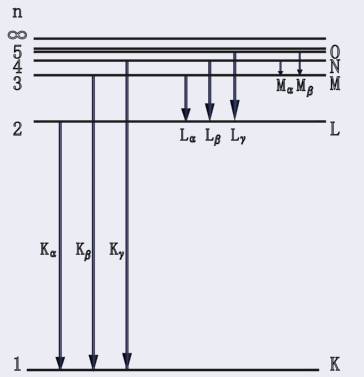

高速粒子撞击靶时,将能量给了靶原子的内层电子,使内层电子跃迁到能量较高的最外层,或完全脱离原子(电离),内层留下了“空穴”。按照能量最小原理,能量比“空穴”能量高的电子就会跃迁到这空穴上来,同时放出电磁波。因为原子的内层电子的能级差值较大,放出光子的频率较大,波长较短

,这波长完全由靶原子能级的结构所决定。

空穴在 K

层,跃迁就产生标识谱线

Kα,Kβ,Kγ......

空穴在 L

层,跃迁就产生标识谱线

Lα,Lβ,Lγ......

标识谱反映了原子内层结构的情况,谱线的波长代表能级的间隔,谱线的精细结构显示能级的精细结构,所以 X

射线标识谱对分析元素成分和研究原子结构有重要意义。 |

|

标识谱与原子轨道、能级的关系 |

|

|

X 射线衍射 |

|

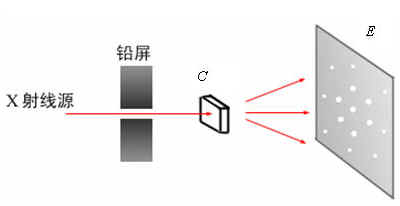

1912年劳厄(M.Von Laue)以晶体为光栅,发现了晶体的X射线衍射现象,确定了X射线的电磁波性质。

由于一般光栅的光栅常数远大于 X 射线的波长,由光栅方程可知各级明纹对应的衍射角太小,难以分辨,故无法使用普通光栅观察X射线的衍射。

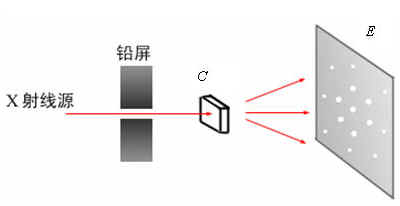

因原子间距约为10-10m,与 X 射线的波长同数量级,故天然晶体可以看作是光栅常数很小的空间三维衍射光栅。1912年德国物理学家劳厄,设想将晶体做为三维光栅,他设计了如下实验:X 射线经晶体片C 衍射后使底片E 感光,得到一些规则分布的斑点(劳厄斑)。劳厄斑的出现是 X 射线通过晶体点阵发生衍射的结果。下图分别是将X射线通过红宝石晶体(a)和硅单晶体(b)所拍摄的劳尼斑照片。 |

|

劳厄的实验装置 |

|

|

X 射线应用

|

|

X 射线的发现也促进了电子的发现。

这一伟大发现当即在医学上获得非凡的应用——X 射线透视技术。

X 射线的应用不仅开创了研究晶体结构的新领域,而且用它可以作光谱分析,在科学研究和工程技术上有着广泛的应用。在医学和分子生物学领域也不断有新的突破。

由于X射线的重大意义和价值,所以人们又以它的发现者的名字为其命名,称之为伦琴射线。

|